|

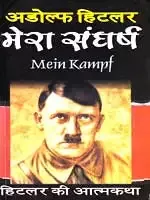

जीवनी/आत्मकथा >> मेरा संघर्ष मेरा संघर्षअडोल्फ हिटलर

|

261 पाठक हैं |

||||||

अडोल्फ हिटलर को विश्व मानवता का शत्रु समझने वाले लोगों के लिए ‘माइन काम्फ’ हिटलर की आत्मकथा ‘मेरा संघर्ष’ एक ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक ग्रन्थ है

अडोल्फ हिटलर को विश्व मानवता का शत्रु समझने वाले लोगों के लिए

‘माइन काम्फ’ हिटलर की आत्मकथा ‘मेरा

संघर्ष’ एक ऐसी ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक ग्रन्थ है, जिसके

अध्ययन से न केवल जर्मनी की पीड़ा, बल्कि हिटलर की पीड़ित मानसिकता में

उसकी राष्ट्रवादी मनोवृत्ती का भी अनुभव होगा। साथ ही राजनीतिज्ञों के

चरित्र, राजनीति के स्वरूप, भाग्य-प्रकृति, शिक्षा सदनों का महत्त्व,

मानवीय मूल्यों तथा राष्ट्रवादी भावना की महानता के आधार की भी प्रेरणा

मिलेगी।

सर्वविदित है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुराई इंसान की सोच के आधार पर ही विकसित होती है। विश्व मानवता के शत्रु कहे जाने वाले हिटलर में यदि अवगुण थे, तो ध्यान रहे, यह उसकी विश्व-विजेता बनने की महत्त्वाकांक्षा थी। साथ ही उसकी राष्ट्रवादी मनोवृत्ति को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी राष्ट्रवादी धारा के प्रवाह में किस प्रकार उसकी आकांक्षा-महत्त्वकांक्षा में परिवर्तित हुई, यह तथ्य प्रस्तुत ‘माइन काम्फ’ हिटलर की आत्मकथा ‘मेरा संघर्ष’ के रूप में आपके समक्ष सरल हिन्दी अनुवाद करके दर्शाया गया है, जिसके पठ्न-पाठ्न से आप स्वयं ही आंकलन कर सकते हैं।

मैंने आन्दोलन के माध्यम से विरोधी भाव अपनाते हुए जर्मन राष्ट्र द्वारा काला, सफेद, लाल रंगों वाला पुराना झण्डा त्याग दिया था। राजनीतिज्ञों तथा मेरे नजरिये में जमीन-आसमान जैसा फर्क था। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने हमारे केन्द्र में सफेद चक्र तथा काले स्वास्तिक के चिन्ह वाला युद्धकालीन झण्डे का सम्मान सदैव सुरक्षित रखा। वर्तमान काल के राइख जिसने खुद को तथा अपने लोगों को बेच दिया, उसे हमारे काले, सफेद तथा लाल रंगों वाले आदरणीय तथा साहस के प्रतीक झण्डे को कभी अपनाने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए।

सर्वविदित है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुराई इंसान की सोच के आधार पर ही विकसित होती है। विश्व मानवता के शत्रु कहे जाने वाले हिटलर में यदि अवगुण थे, तो ध्यान रहे, यह उसकी विश्व-विजेता बनने की महत्त्वाकांक्षा थी। साथ ही उसकी राष्ट्रवादी मनोवृत्ति को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी राष्ट्रवादी धारा के प्रवाह में किस प्रकार उसकी आकांक्षा-महत्त्वकांक्षा में परिवर्तित हुई, यह तथ्य प्रस्तुत ‘माइन काम्फ’ हिटलर की आत्मकथा ‘मेरा संघर्ष’ के रूप में आपके समक्ष सरल हिन्दी अनुवाद करके दर्शाया गया है, जिसके पठ्न-पाठ्न से आप स्वयं ही आंकलन कर सकते हैं।

मैंने आन्दोलन के माध्यम से विरोधी भाव अपनाते हुए जर्मन राष्ट्र द्वारा काला, सफेद, लाल रंगों वाला पुराना झण्डा त्याग दिया था। राजनीतिज्ञों तथा मेरे नजरिये में जमीन-आसमान जैसा फर्क था। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने हमारे केन्द्र में सफेद चक्र तथा काले स्वास्तिक के चिन्ह वाला युद्धकालीन झण्डे का सम्मान सदैव सुरक्षित रखा। वर्तमान काल के राइख जिसने खुद को तथा अपने लोगों को बेच दिया, उसे हमारे काले, सफेद तथा लाल रंगों वाले आदरणीय तथा साहस के प्रतीक झण्डे को कभी अपनाने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए।

प्रथम खण्ड

1

अभिभावकों के साथ

ईश्वर का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उसने मुझे

‘ब्राउनाउ-आन-द-इन’ में जन्म दिया। यह छोटा-सा कस्बा

जर्मन और आस्ट्रिया राज्यों की सीमा पर है। इन दोनों राज्यों को एक करने

के लिए हमें विशेषकर युवा पीढ़ी को हर सम्भव प्रयास करने होंगे। क्योंकि

जर्मन व आस्ट्रिया जर्मनी का ही हिस्सा हैं। मेरा मानना है कि एक खून के

लोग एक जगह ही संगठित होने चाहिए। यदि इस पुनर्गठन में जर्मनवासियों की

आर्थिक हानि भी उठानी पड़े तो भी यह घाटे का सौदा नहीं होगा।

उपनिवेशवादी नीति के विरुद्ध जर्मनवासी तभी अपनी आवाज को बुलन्द कर सकते हैं, जब वह सभी संगठित हो जाएं। यदि राष्ट्र की जमीन समस्त प्रजा का जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है तो जर्मन जनता का यह नैतिक अधिकार बनता है कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु उन क्षेत्रों को वापस अपने कब्जे में ले ले, जो विदेशियों के अधीन हैं। ऐसा करने पर निःसन्देह यह धरती सभी की जीविका उत्पन्न करने में समर्थ हो जायेगी।

मेरे लिए एक महान कार्य को पूर्ण करने का प्रेरणास्त्रोत यह छोटा-सा कस्बा वर्तमान पीढ़ी के लिए भी बेहद उपयोगी है। करीब सौ वर्ष पहले यहां एक सच्चे राष्ट्रवादी तथा फ्रांसीसियों के दुश्मन ‘जाहन्ज़पल्म’ को मृत्युदण्ड दिया गया था। पेशे से पुस्तक विक्रेता इस व्यक्ति का जुर्म सिर्फ इतना था कि वह जर्मनी से बहुत प्रेम करता था। अपनी मृत्यु को सामने देखकर भी उसने अपने साथियों के नाम नहीं बताये थे। इस घटना का पूरे जर्मन राष्ट्र पर गहरा प्रभाव पड़ा।

इसी तरह एक सरकारी ऐजेण्ट ने ‘ल्योश्लागेटर’ को भी फ्रांसीसी सरकार को सौंप दिया था। ‘आग्ज़बर्ग’ नामक वह सरकारी एजेण्ट एक पुलिस निर्देशक था। उसके इस गन्दे उदाहरण का हैरसेवरिग के अधीनस्थ राष्ट्र के नवजर्मन कर्मचारियों ने आगे अनुसरण किया।

(प्रस्तुत पुस्तक में दिये गये ऐसे सन्दर्भों की जानकारी के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है–सन् 1792 से 1814 तक जर्मनी फ्रांसीसी सेनाओं के अधीनस्थ रहा। होइन लिण्डन में हुई आस्ट्रिया की हार बवेरिया के कारण हुई। तब फ्रांसीसियों ने म्यूनिख अपने कब्जे में ले लिया। सन् 1805 में बवेरियन डलैक्टर को नेपोलियन ने बवेरिया की सत्ता सौंप दी। जिसके बदले डलैक्टर ने नेपोलियन को प्रत्येक युद्ध में तीस हजार सैनिक बल की सहायता प्रदान की। इस तरह बवेरिया पूरी तरह फ्रांसीसियों का दास बन गया। इस काल की जर्मनी मानसिक यन्त्रणा व हिटलर ने कई बार उल्लेख भी किया है। सन् 1800 में ‘‘जर्मनी का घोर अपमान’’ नामक एक पुस्तिक दक्षिण जर्मनी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तिका के वितरण में न्यूरम्बर्ग के पुस्तक विक्रेता ‘जाहन्ज़फिलिप पल्म’ का भारी सहयोग रहा। बाद में इसे एक बवेरियन ऐजेण्ट ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया था। मुकदमा चलने पर पल्म ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए लेखक का नाम नहीं बताया था। जिस कारण 26 अगस्त, सन् 1806 को नेपोलियन के आदेश पर ‘ब्राउनाउ-आन-द-इन’ में उसे गोली से उड़ा दिया गया। उस स्थान पर उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया। स्मृति स्थलों में इस स्मारक ने हिटलर के बाल मस्तिष्क पर एक अमित छवि अंकित कर दी थी।

पल्म की भांति ब्रह्म विज्ञान के छात्र रह चुके ल्यूश्लागेटर का प्रकरण भी काफी हद तक ऐसा ही था। सन् 1914 में इसे एक तोपखाने का अधिकारी बनाकर सेना में भर्ती किया गया था। लयूश्लागेटर ने दोनों श्रेणियों के ‘आयरन क्रास’ जीते थे। सन् 1923 में फ्रांस द्वारा रूहर पर कब्जा कर लेने पर उसने जर्मन की ओर से सत्याग्रह किया तथा कोयला फ्रांस में जाने से रोकने के लिए अपने मित्रों के साथ एक रेलवे पुल उड़ा दिया। तब एक जर्मन जासूस ने इन सब को फ्रांसीसियों से गिरफ्तार करवा दिया था। अपने साथियों को बचाने के लिए ल्यूश्लागेटर ने सारा दोष अपने सर ले लिया था। इस कारण उसे मौत की सजा हुई और उसके मित्रों को अलग-अलग अवधि का कारावास और दासता का आदेश मिला। जोर देने पर भी ल्यूश्लागेटर ने न्यायालय से क्षमा नहीं मांगी थी, तब एक फ्रांसीसी फौजी दस्ते ने 26 मई, 1923 को उसे गोली मार दी थी। कहा जाता है कि तत्कालीन जर्मन गृहमंत्री सिवमारिंग को उसने ज्ञापन दिया था जिसे गृहमंत्री ने देखना भी उचित नहीं समझा। इस तरह उसका नाम भी राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख शहीदों में लिया जाने लगा। आन्दोलन में अतिशीघ्र शामिल होने वाले इस शहीद की सदस्यता कार्ड की संख्या ‘61’ थी। उन दिनों आस्ट्रिया के असैन्य अधिकारियों का एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण होना आम बात थी।)

ब्राउनाउ-आन-द-इन शहीदों के कारण काफी सम्मानीय कस्बा था, यहीं मेरे अभिभावक रहते थे। बवेरियन वासियों की सरजमीं होने पर भी यह कस्बा आस्ट्रिया राज्य के अधीन था। इस कस्बे में मेरे पिता असैनिक पद पर कार्यरत थे। अपने कार्य के प्रति निष्ठा देखते ही बनती थी और उनके प्रति मेरी मां की...। मेरी मां एक आदर्श गृहिणी थी। कम आय में भी वह परिवार की परवरिश बेहतर ढंग से कर लेती थी। फिर एक दिन हमें वह कस्बा छोड़कर पसाऊ में आना पड़ा। तब मैं काफी छोटा था। दरअसल वहां घाटी में बसे उस कस्बे में मेरे पिता की नियुक्ति हो गई थी, किन्तु हम वहां ज्यादा दिनों तक नहीं रहे, वहां से हमें लिन्ज़ आना पड़ा। इसी जगह मेरे पिता रिटायर हुए और वहीं बस गये। उनकी पेंशन से घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था।

मेरे पिता बचपन से ही अत्यन्त परिश्रमी थे। उनका परिवार बहुत निर्धन था। तब उनकी आयु मात्र तेरह वर्ष की ही थी, जब उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर घर छोड़ दिया था। लोगों ने उनकी कम उम्र को देखकर घर लौट जाने के लिए बहुत जोर दिया, किन्तु वे कुछ कर दिखाना चाहते थे, अतः कुछ सीखने की इच्छा से वियाना आ गये। उस समय उनकी जेब में मात्र तीन गुलडैन थे, जबकि अभिलाषा उच्च थी। इतनी कम आयु में बिना धन, किसी अपरिचित स्थान पर आना एक साहसिक कदम ही कहा जायेगा, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें किन कठिन परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ेगा, यह भी उन्हें पता नहीं था। मगर मन के दृढ़-निश्चय ने तमाम भय समाप्त कर दिये।

घर त्यागने के चार वर्ष बाद यानि जब उनकी आयु सत्रह वर्ष की हुई, तो वे कारीगरी की ट्रेनिंग पास कर चुके थे, मगर इस गुण से उन्हें सन्तुष्टि न मिल सकी। उस ट्रेनिंग से प्राप्त काम में उन्हें ज्यादा आय नहीं हो सकती थी, अतः उन्होंने कोई बड़ा कार्य करने का निश्चय किया और वह इसी लक्ष्य की प्राप्ति में व्यस्त हो गये। मेरे पिता गांव में रहते हुए सोचते थे कि पुरोहिताई का कार्य सर्वश्रेष्ठ है, मगर शहर में आने तथा वहां का वातावरण देखकर उनकी सोच बदल गई थी। वहां आकर उन्हें सरकारी नौकरी की महत्ता का पता चला, जिसमें पैसा और आराम तो था ही, साथ ही सम्मान भी था। अन्य किसी काम में वे इतनी सुविधाएं नहीं जुटा सकते थे। अपने इसी दृष्टिकोण के तहत उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी। अन्त में उनके दृढ़ निश्चय की जीत हुई और तेईस या चौबीस वर्ष की आयु में उन्हें असैनिक सरकारी संस्थान में नौकरी मिल गई। अपना निश्चय भूलकर और कदम को पा लेने के बाद उन्हें अपने परिवार व कस्बे की याद सताने लगी। मगर अब वहां उनका अपना कोई नहीं था। अतः वहां जाना व्यर्थ लगा। उन्होंने वापस कस्बे में लौटने का विचार स्थगित कर दिया।

छप्पन वर्ष की आयु होने से सेवाकार्य से निवृत हो गए। खाली बैठने का उनका स्वभाव नहीं था, इसलिए उन्होंने खेतीबाड़ी करने का विचार किया और अपर आस्ट्रिया के बाहरी एरिये में लम्बांच नामक स्थान पर फार्म खरीद लिया। इस तरह लम्बांच में निवास करते हुए वे धरती के सीने पर हल चलाने लगे।

यह उस दौर की बात है, जब मैं इस योग्य हो चुका था कि अपने भावी जीवन के विषय में निर्णय ले सकूं। पिताजी जिस कार्य को करते थे, उसे करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। मैं क्या करना चाहता था?...इस विषय पर भी मैंने गम्भीरता से विचार नहीं किया था। मगर फिर भी मैंने अपने मन में यह क्या निश्चय कर लिया था कि मैं अपने पिता का कार्य नहीं संभालूंगा।

घर में मेरे पांव रुकते नहीं थे, मेरा अधिकांश समय शरारती बच्चों के बीच बातें करने या दौड़ लगाने में बीतता था। मेरी मां को ये लड़के जरा भी पसंद नहीं थे। मेरी शरारती मित्रमण्डली के साथ अक्सर बहस होती रहती, जिससे मुझमें बेहिचक बोलने का गुण विकसित हो रहा था। मैं अच्छा खासा नेता बन गया था। अपनी उम्र से अधिक व्यक्ति की भांति मेरा बोलना मुझे पाठशाला के सभी बच्चों से अलग पहचान दे रहा था।

मुझे गिरजाघर में होने वाली प्रार्थना सभाएं बहुत अच्छी लगती थीं, अतः मैं लम्बांच के गिरजाघर के समूहजीत में गीत गाने लगा। मेरा मानवीय आदर्श ऐबट थे इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए मैं सदैव संघर्षरत रहता था। जिस तरह मेरे पिताजी ने बचपन में एक पुजारी से प्रेरणा प्राप्त की थी, ठीक वैसे ही स्थिति मेरी भी थी। मुझे अपने पिताजी से कभी प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि उनकी नजर में मेरा कुशल वक्ता होना महत्त्वहीन था, मेरे भविष्य को लेकर वह सदा चिन्तित रहते थे।

एक बार पिताजी की किताबों को उलट-पुलट कर देखते हुए मेरे हाथ कुछ ऐसी किताबें लगीं, जिनका सम्बंध सैनिक विषयों से था। इस पुस्तिका के दो खण्ड थे। पढ़ने के लिए मेरे हाथ प्रिय सामग्री लग गयी थी। इस पुस्तक के पठन-पाठन ने मेरे मन में सैनिक विषयों से जड़ी घटनाओं को विस्तार से जानने की उत्कष्ठा उत्पन्न कर दी।

मेरे मन में तरह-तरह के प्रश्न झाड़-घुमड़ रहे थे, क्योंकि एक पुस्तिका में सन् 1870-71 के फांसीसी-जर्मन सैनिक विषयों से सम्बन्धित सामग्री थी।

मैं बेहद गम्भीरता से सोचता था, क्या जर्मन में रहने वाले तथा युद्ध में लड़ने वाले जर्मनवासियों में कोई भिन्नता है? क्या अन्तर है वह? आखिर इस युद्ध से आस्ट्रिया अलग क्यों रहा? क्या हम अन्य जर्मनवासियाँ की भाँति जर्मन के नागरिक नहीं हैं? आखिर मेरे पिता और अन्य लोग क्यों उस युद्ध में सहयोगी नहीं बने? क्या वास्तव में उनमें और हममें अन्तर है?

इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में मेरा दिमाग उलझकर रह गया। अपने इस प्रश्नों के जो उत्तर मैंने खोज़े उनसे मैं असन्तुष्ट था। मगर यह बात मैं समझ चुका था कि विस्मार्क के राज्य से सम्बन्धित होने का सौभाग्य सभी जर्मनवासियों को नहीं मिला था। ऐसा क्यों था, यह मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा था! इसलिए मैं इस विषय में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन का विचार करने का इच्छुक था, किन्तु मेरे पिताजी को मेरा इस क्षेत्र में पदार्पण बड़ा ही नागवार गुजरा। उनकी इच्छा थी कि मैं भी उनकी तरह सरकारी नौकरी प्राप्त करूं। उन्होंने जिस कठिन परिश्रम से अपनी मंजिल पायी थी और जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए थे, वे मुझे अपने उन्हीं अनुभवों से लाभांवित करके अपने से भी उच्च पदाधिकारी बनाना चाहते थे। उनका फैसला एकदम उचित तथा तर्कसंगत था, फिर भी मैं उनकी बात को स्वीकार न कर सका।

मेरा उनके फैसले से विमुख होना ऐसा था जैसे मुझे अपने पिता के इतनी आयु के अनुभवों, ज्ञान तथा विवेक पर जरा भी विश्वास न हो। मैंने यह भी नहीं सोचा एक पिता होने के नाते उन्हें मेरे सम्बन्ध में फैसला करने का हक था। तब मैं करीब ग्यारह वर्ष का रहा होऊंगा। मेरे पिता ने मुझे आगामी जीवन की अच्छाई-बुराई, ऊंच-नीच का भेद बताकर बहुत समझाने की कोशिश की। मुझे डांटा, फटकारा, धमकाया भी, प्रेम से सरकारी नौकरी के लाभ व सुविधाओं की बाबत भी बताया, मगर मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर मेरी रगों में भी तो उन्हीं का खून गर्दिश कर रहा था, जिद्दी स्वभाव मुझे उन्हीं से विरासत में मिला था। मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। पिताजी के नाना प्रकार के प्रलोभन भी मुझे मेरे फैसले से डिगा नहीं सके। दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही महत्त्वाकांक्षी था। अपने पठन-पाठन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर मैं अपनी इच्छानुसार चर्चित स्थानों पर घूमने निकल जाया करता था।

आज जब मैं अपने उस विगत जीवन के बारे में सोचता हूं, तो मुझे बड़ा विस्मय होता है, कि आखिर ऐसा क्या कारण था, जो प्रकृति ने मुझे इतना मोहित कर लिया था? उन दिनों मैं प्रकृति के प्रति इतना अनुरागी हो गया था कि मेरी स्कूल में अनिवार्य उपस्थिति भी नहीं हो सकी।

मेरे पिता तथा मेरे सम्बन्धों में कटुता आने लगी थी। अब हम आपस में कोई काम नहीं करते थे, किन्तु हमारे बीच मूक विरोधी की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ कि अब पिताजी से बिना बात किये काम नहीं बन पायेगा तो मैंने उनसे बात करने का निश्चय किया। मैं सरकारी पद प्राप्त कर एक कुर्सी से चिपकना नहीं चाहता था। पूरे दिन बेकार के फार्मों पर पैन चलाना मुझे जरा भी पसन्द नहीं था।

मैंने पिताजी से कहा–

‘‘पिताजी ! मैं सरकारी नौकरी करने का इच्छुक नहीं हूं, बल्कि चित्रकार बनना चाहता हूं।’’

मेरे कथन ने उनके क्रोध की चिंगारी को भड़का दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा–

‘‘चित्रकार...! जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, तुम्हारी यह बचकानी इच्छा पूर्ण होना असंभव है।’’

मगर मैं भला कहां मानने वाला था! मेरी रुचि भूगोल व सामान्य इतिहास जैसे विषयों में बढ़ती गई, मेरी इस रुचि ने मेरे भीतर छिपे कलाकार को उभरने में बहुत सहायता की। शेष विषयों पर मैं जरा भी ध्यान नहीं देता था। इसी कारण मैं अपनी कक्षा में इन दोनों विषयों में प्रथम रहा, किन्तु अन्य विषयों में पिछड़ गया।

इतिहास का गहराई से अध्ययन करने के कारण मुझे दो लाभ हुए–

पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि मेरा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रखर हो गया था। दूसरे मैं इतिहास की महत्ता को भली-भांति समझने लगा था।

उपनिवेशवादी नीति के विरुद्ध जर्मनवासी तभी अपनी आवाज को बुलन्द कर सकते हैं, जब वह सभी संगठित हो जाएं। यदि राष्ट्र की जमीन समस्त प्रजा का जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है तो जर्मन जनता का यह नैतिक अधिकार बनता है कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु उन क्षेत्रों को वापस अपने कब्जे में ले ले, जो विदेशियों के अधीन हैं। ऐसा करने पर निःसन्देह यह धरती सभी की जीविका उत्पन्न करने में समर्थ हो जायेगी।

मेरे लिए एक महान कार्य को पूर्ण करने का प्रेरणास्त्रोत यह छोटा-सा कस्बा वर्तमान पीढ़ी के लिए भी बेहद उपयोगी है। करीब सौ वर्ष पहले यहां एक सच्चे राष्ट्रवादी तथा फ्रांसीसियों के दुश्मन ‘जाहन्ज़पल्म’ को मृत्युदण्ड दिया गया था। पेशे से पुस्तक विक्रेता इस व्यक्ति का जुर्म सिर्फ इतना था कि वह जर्मनी से बहुत प्रेम करता था। अपनी मृत्यु को सामने देखकर भी उसने अपने साथियों के नाम नहीं बताये थे। इस घटना का पूरे जर्मन राष्ट्र पर गहरा प्रभाव पड़ा।

इसी तरह एक सरकारी ऐजेण्ट ने ‘ल्योश्लागेटर’ को भी फ्रांसीसी सरकार को सौंप दिया था। ‘आग्ज़बर्ग’ नामक वह सरकारी एजेण्ट एक पुलिस निर्देशक था। उसके इस गन्दे उदाहरण का हैरसेवरिग के अधीनस्थ राष्ट्र के नवजर्मन कर्मचारियों ने आगे अनुसरण किया।

(प्रस्तुत पुस्तक में दिये गये ऐसे सन्दर्भों की जानकारी के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है–सन् 1792 से 1814 तक जर्मनी फ्रांसीसी सेनाओं के अधीनस्थ रहा। होइन लिण्डन में हुई आस्ट्रिया की हार बवेरिया के कारण हुई। तब फ्रांसीसियों ने म्यूनिख अपने कब्जे में ले लिया। सन् 1805 में बवेरियन डलैक्टर को नेपोलियन ने बवेरिया की सत्ता सौंप दी। जिसके बदले डलैक्टर ने नेपोलियन को प्रत्येक युद्ध में तीस हजार सैनिक बल की सहायता प्रदान की। इस तरह बवेरिया पूरी तरह फ्रांसीसियों का दास बन गया। इस काल की जर्मनी मानसिक यन्त्रणा व हिटलर ने कई बार उल्लेख भी किया है। सन् 1800 में ‘‘जर्मनी का घोर अपमान’’ नामक एक पुस्तिक दक्षिण जर्मनी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तिका के वितरण में न्यूरम्बर्ग के पुस्तक विक्रेता ‘जाहन्ज़फिलिप पल्म’ का भारी सहयोग रहा। बाद में इसे एक बवेरियन ऐजेण्ट ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया था। मुकदमा चलने पर पल्म ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए लेखक का नाम नहीं बताया था। जिस कारण 26 अगस्त, सन् 1806 को नेपोलियन के आदेश पर ‘ब्राउनाउ-आन-द-इन’ में उसे गोली से उड़ा दिया गया। उस स्थान पर उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया। स्मृति स्थलों में इस स्मारक ने हिटलर के बाल मस्तिष्क पर एक अमित छवि अंकित कर दी थी।

पल्म की भांति ब्रह्म विज्ञान के छात्र रह चुके ल्यूश्लागेटर का प्रकरण भी काफी हद तक ऐसा ही था। सन् 1914 में इसे एक तोपखाने का अधिकारी बनाकर सेना में भर्ती किया गया था। लयूश्लागेटर ने दोनों श्रेणियों के ‘आयरन क्रास’ जीते थे। सन् 1923 में फ्रांस द्वारा रूहर पर कब्जा कर लेने पर उसने जर्मन की ओर से सत्याग्रह किया तथा कोयला फ्रांस में जाने से रोकने के लिए अपने मित्रों के साथ एक रेलवे पुल उड़ा दिया। तब एक जर्मन जासूस ने इन सब को फ्रांसीसियों से गिरफ्तार करवा दिया था। अपने साथियों को बचाने के लिए ल्यूश्लागेटर ने सारा दोष अपने सर ले लिया था। इस कारण उसे मौत की सजा हुई और उसके मित्रों को अलग-अलग अवधि का कारावास और दासता का आदेश मिला। जोर देने पर भी ल्यूश्लागेटर ने न्यायालय से क्षमा नहीं मांगी थी, तब एक फ्रांसीसी फौजी दस्ते ने 26 मई, 1923 को उसे गोली मार दी थी। कहा जाता है कि तत्कालीन जर्मन गृहमंत्री सिवमारिंग को उसने ज्ञापन दिया था जिसे गृहमंत्री ने देखना भी उचित नहीं समझा। इस तरह उसका नाम भी राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख शहीदों में लिया जाने लगा। आन्दोलन में अतिशीघ्र शामिल होने वाले इस शहीद की सदस्यता कार्ड की संख्या ‘61’ थी। उन दिनों आस्ट्रिया के असैन्य अधिकारियों का एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण होना आम बात थी।)

ब्राउनाउ-आन-द-इन शहीदों के कारण काफी सम्मानीय कस्बा था, यहीं मेरे अभिभावक रहते थे। बवेरियन वासियों की सरजमीं होने पर भी यह कस्बा आस्ट्रिया राज्य के अधीन था। इस कस्बे में मेरे पिता असैनिक पद पर कार्यरत थे। अपने कार्य के प्रति निष्ठा देखते ही बनती थी और उनके प्रति मेरी मां की...। मेरी मां एक आदर्श गृहिणी थी। कम आय में भी वह परिवार की परवरिश बेहतर ढंग से कर लेती थी। फिर एक दिन हमें वह कस्बा छोड़कर पसाऊ में आना पड़ा। तब मैं काफी छोटा था। दरअसल वहां घाटी में बसे उस कस्बे में मेरे पिता की नियुक्ति हो गई थी, किन्तु हम वहां ज्यादा दिनों तक नहीं रहे, वहां से हमें लिन्ज़ आना पड़ा। इसी जगह मेरे पिता रिटायर हुए और वहीं बस गये। उनकी पेंशन से घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था।

मेरे पिता बचपन से ही अत्यन्त परिश्रमी थे। उनका परिवार बहुत निर्धन था। तब उनकी आयु मात्र तेरह वर्ष की ही थी, जब उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर घर छोड़ दिया था। लोगों ने उनकी कम उम्र को देखकर घर लौट जाने के लिए बहुत जोर दिया, किन्तु वे कुछ कर दिखाना चाहते थे, अतः कुछ सीखने की इच्छा से वियाना आ गये। उस समय उनकी जेब में मात्र तीन गुलडैन थे, जबकि अभिलाषा उच्च थी। इतनी कम आयु में बिना धन, किसी अपरिचित स्थान पर आना एक साहसिक कदम ही कहा जायेगा, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें किन कठिन परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ेगा, यह भी उन्हें पता नहीं था। मगर मन के दृढ़-निश्चय ने तमाम भय समाप्त कर दिये।

घर त्यागने के चार वर्ष बाद यानि जब उनकी आयु सत्रह वर्ष की हुई, तो वे कारीगरी की ट्रेनिंग पास कर चुके थे, मगर इस गुण से उन्हें सन्तुष्टि न मिल सकी। उस ट्रेनिंग से प्राप्त काम में उन्हें ज्यादा आय नहीं हो सकती थी, अतः उन्होंने कोई बड़ा कार्य करने का निश्चय किया और वह इसी लक्ष्य की प्राप्ति में व्यस्त हो गये। मेरे पिता गांव में रहते हुए सोचते थे कि पुरोहिताई का कार्य सर्वश्रेष्ठ है, मगर शहर में आने तथा वहां का वातावरण देखकर उनकी सोच बदल गई थी। वहां आकर उन्हें सरकारी नौकरी की महत्ता का पता चला, जिसमें पैसा और आराम तो था ही, साथ ही सम्मान भी था। अन्य किसी काम में वे इतनी सुविधाएं नहीं जुटा सकते थे। अपने इसी दृष्टिकोण के तहत उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी। अन्त में उनके दृढ़ निश्चय की जीत हुई और तेईस या चौबीस वर्ष की आयु में उन्हें असैनिक सरकारी संस्थान में नौकरी मिल गई। अपना निश्चय भूलकर और कदम को पा लेने के बाद उन्हें अपने परिवार व कस्बे की याद सताने लगी। मगर अब वहां उनका अपना कोई नहीं था। अतः वहां जाना व्यर्थ लगा। उन्होंने वापस कस्बे में लौटने का विचार स्थगित कर दिया।

छप्पन वर्ष की आयु होने से सेवाकार्य से निवृत हो गए। खाली बैठने का उनका स्वभाव नहीं था, इसलिए उन्होंने खेतीबाड़ी करने का विचार किया और अपर आस्ट्रिया के बाहरी एरिये में लम्बांच नामक स्थान पर फार्म खरीद लिया। इस तरह लम्बांच में निवास करते हुए वे धरती के सीने पर हल चलाने लगे।

यह उस दौर की बात है, जब मैं इस योग्य हो चुका था कि अपने भावी जीवन के विषय में निर्णय ले सकूं। पिताजी जिस कार्य को करते थे, उसे करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। मैं क्या करना चाहता था?...इस विषय पर भी मैंने गम्भीरता से विचार नहीं किया था। मगर फिर भी मैंने अपने मन में यह क्या निश्चय कर लिया था कि मैं अपने पिता का कार्य नहीं संभालूंगा।

घर में मेरे पांव रुकते नहीं थे, मेरा अधिकांश समय शरारती बच्चों के बीच बातें करने या दौड़ लगाने में बीतता था। मेरी मां को ये लड़के जरा भी पसंद नहीं थे। मेरी शरारती मित्रमण्डली के साथ अक्सर बहस होती रहती, जिससे मुझमें बेहिचक बोलने का गुण विकसित हो रहा था। मैं अच्छा खासा नेता बन गया था। अपनी उम्र से अधिक व्यक्ति की भांति मेरा बोलना मुझे पाठशाला के सभी बच्चों से अलग पहचान दे रहा था।

मुझे गिरजाघर में होने वाली प्रार्थना सभाएं बहुत अच्छी लगती थीं, अतः मैं लम्बांच के गिरजाघर के समूहजीत में गीत गाने लगा। मेरा मानवीय आदर्श ऐबट थे इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए मैं सदैव संघर्षरत रहता था। जिस तरह मेरे पिताजी ने बचपन में एक पुजारी से प्रेरणा प्राप्त की थी, ठीक वैसे ही स्थिति मेरी भी थी। मुझे अपने पिताजी से कभी प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि उनकी नजर में मेरा कुशल वक्ता होना महत्त्वहीन था, मेरे भविष्य को लेकर वह सदा चिन्तित रहते थे।

एक बार पिताजी की किताबों को उलट-पुलट कर देखते हुए मेरे हाथ कुछ ऐसी किताबें लगीं, जिनका सम्बंध सैनिक विषयों से था। इस पुस्तिका के दो खण्ड थे। पढ़ने के लिए मेरे हाथ प्रिय सामग्री लग गयी थी। इस पुस्तक के पठन-पाठन ने मेरे मन में सैनिक विषयों से जड़ी घटनाओं को विस्तार से जानने की उत्कष्ठा उत्पन्न कर दी।

मेरे मन में तरह-तरह के प्रश्न झाड़-घुमड़ रहे थे, क्योंकि एक पुस्तिका में सन् 1870-71 के फांसीसी-जर्मन सैनिक विषयों से सम्बन्धित सामग्री थी।

मैं बेहद गम्भीरता से सोचता था, क्या जर्मन में रहने वाले तथा युद्ध में लड़ने वाले जर्मनवासियों में कोई भिन्नता है? क्या अन्तर है वह? आखिर इस युद्ध से आस्ट्रिया अलग क्यों रहा? क्या हम अन्य जर्मनवासियाँ की भाँति जर्मन के नागरिक नहीं हैं? आखिर मेरे पिता और अन्य लोग क्यों उस युद्ध में सहयोगी नहीं बने? क्या वास्तव में उनमें और हममें अन्तर है?

इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में मेरा दिमाग उलझकर रह गया। अपने इस प्रश्नों के जो उत्तर मैंने खोज़े उनसे मैं असन्तुष्ट था। मगर यह बात मैं समझ चुका था कि विस्मार्क के राज्य से सम्बन्धित होने का सौभाग्य सभी जर्मनवासियों को नहीं मिला था। ऐसा क्यों था, यह मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा था! इसलिए मैं इस विषय में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन का विचार करने का इच्छुक था, किन्तु मेरे पिताजी को मेरा इस क्षेत्र में पदार्पण बड़ा ही नागवार गुजरा। उनकी इच्छा थी कि मैं भी उनकी तरह सरकारी नौकरी प्राप्त करूं। उन्होंने जिस कठिन परिश्रम से अपनी मंजिल पायी थी और जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए थे, वे मुझे अपने उन्हीं अनुभवों से लाभांवित करके अपने से भी उच्च पदाधिकारी बनाना चाहते थे। उनका फैसला एकदम उचित तथा तर्कसंगत था, फिर भी मैं उनकी बात को स्वीकार न कर सका।

मेरा उनके फैसले से विमुख होना ऐसा था जैसे मुझे अपने पिता के इतनी आयु के अनुभवों, ज्ञान तथा विवेक पर जरा भी विश्वास न हो। मैंने यह भी नहीं सोचा एक पिता होने के नाते उन्हें मेरे सम्बन्ध में फैसला करने का हक था। तब मैं करीब ग्यारह वर्ष का रहा होऊंगा। मेरे पिता ने मुझे आगामी जीवन की अच्छाई-बुराई, ऊंच-नीच का भेद बताकर बहुत समझाने की कोशिश की। मुझे डांटा, फटकारा, धमकाया भी, प्रेम से सरकारी नौकरी के लाभ व सुविधाओं की बाबत भी बताया, मगर मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर मेरी रगों में भी तो उन्हीं का खून गर्दिश कर रहा था, जिद्दी स्वभाव मुझे उन्हीं से विरासत में मिला था। मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। पिताजी के नाना प्रकार के प्रलोभन भी मुझे मेरे फैसले से डिगा नहीं सके। दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही महत्त्वाकांक्षी था। अपने पठन-पाठन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर मैं अपनी इच्छानुसार चर्चित स्थानों पर घूमने निकल जाया करता था।

आज जब मैं अपने उस विगत जीवन के बारे में सोचता हूं, तो मुझे बड़ा विस्मय होता है, कि आखिर ऐसा क्या कारण था, जो प्रकृति ने मुझे इतना मोहित कर लिया था? उन दिनों मैं प्रकृति के प्रति इतना अनुरागी हो गया था कि मेरी स्कूल में अनिवार्य उपस्थिति भी नहीं हो सकी।

मेरे पिता तथा मेरे सम्बन्धों में कटुता आने लगी थी। अब हम आपस में कोई काम नहीं करते थे, किन्तु हमारे बीच मूक विरोधी की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ कि अब पिताजी से बिना बात किये काम नहीं बन पायेगा तो मैंने उनसे बात करने का निश्चय किया। मैं सरकारी पद प्राप्त कर एक कुर्सी से चिपकना नहीं चाहता था। पूरे दिन बेकार के फार्मों पर पैन चलाना मुझे जरा भी पसन्द नहीं था।

मैंने पिताजी से कहा–

‘‘पिताजी ! मैं सरकारी नौकरी करने का इच्छुक नहीं हूं, बल्कि चित्रकार बनना चाहता हूं।’’

मेरे कथन ने उनके क्रोध की चिंगारी को भड़का दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा–

‘‘चित्रकार...! जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, तुम्हारी यह बचकानी इच्छा पूर्ण होना असंभव है।’’

मगर मैं भला कहां मानने वाला था! मेरी रुचि भूगोल व सामान्य इतिहास जैसे विषयों में बढ़ती गई, मेरी इस रुचि ने मेरे भीतर छिपे कलाकार को उभरने में बहुत सहायता की। शेष विषयों पर मैं जरा भी ध्यान नहीं देता था। इसी कारण मैं अपनी कक्षा में इन दोनों विषयों में प्रथम रहा, किन्तु अन्य विषयों में पिछड़ गया।

इतिहास का गहराई से अध्ययन करने के कारण मुझे दो लाभ हुए–

पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि मेरा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रखर हो गया था। दूसरे मैं इतिहास की महत्ता को भली-भांति समझने लगा था।

|

|||||

लोगों की राय

No reviews for this book